- Baronu dzimta. Tuvākie radinieki.

- Baronu dzimtas locekļu apbedījuma vietas.

- Piemiņas vietas Strutelē.

- Piemiņas vietas Īlē.

- Baronu un Brikšķu dzimtu etniskās saknes.

- Un kāpēc piramīda? („Valpenes piramīda”)

- Kubalu skola.

- Ventspils (Vindavas) apriņķa skola.

- Jelgavas (Mītavas) guberņas ģimnāzija.

- Studijas Tērbatas (Tartu) universitātē.

- Kr. Barona dzīvesvietas Rīgā.

- Dainu kalns un Dziesmu dārzs Turaidā.

- Un tagad parunāsim par simboliem:

- Kr. Barona un viņa sievas apbedījuma vieta bijušajos Rīgas Lielajos (Vācu) kapos. / atsauce uz rakstu par jaunlatviešiem /

- Krišjāņa Barona tiešie pēcteči un viņa ģimenes locekļi

- Papildinformācija

Krišjānis Barons – dzīvo...

Krišjānis Barons – dzīvos?

2023. gada 8. martā aprit simts gadi kopš Kr. Barona nāves. Šajā laikā Latvijā piecas reizes ir mainījusies valsts iekārta, piecas reizes mainījusies spēkā esošā naudas un tiesību sistēma, piecas reizes notikusi īpašumu pārdale... Nāk jauni īpašnieki un vadītāji, mainās priekšstati par notiekošo procesu kaitīgumu vai lietderību latviešu politiskajai nācijai, veidojas jauni sabiedrības centienu virzieni...

Un aiz visiem šiem procesiem nojaušams Dainu tēva personīgais ieguldījums, kurš gandrīz visu savu mūžu veltījis tam, lai atbalstītu pašu šādu procesu iespējamību. Jo ko tad vēsta pirmais termodinamikas likums:

- Sistēmas enerģija ir nemainīga.

- Enerģija nepazūd bez pēdām un nerodas no nekurienes.

- Enerģijas pāreja no viena stāvokļa citā notiek stingri ekvivalentos daudzumos.

- Mūžīgais dzinējs (pirmā veida) nav iespējams.

Un vai gan viņam, kurš Tērbatas Universitātē studējis matemātiku un fiziku, nezināt 19. gadsimta 50. gados atklāto enerģijas nezūdamības un pārvērtības likumu?

Un vai gan viņam, kurš trīs gadu laikā, strādājot par laikraksta „Pēterburgas Avīzes” redaktoru, sarakstījis un publicējis vairāk nekā simts rakstu par dabaszinātnēm, neredzēt, ka dabas likumi ir universāli visam, kas to veido?

Un vai gan viņam, kurš sapņoja par Latvijas politiskās nācijas gaišo nākotni, nebija jāsaprot, ka pašas šīs nācijas radīšanai un pastāvēšanai ir nepieciešami energoinformatīvie avoti... No kuriem tā, šī topošā politiskā nācija, spēs smelt tai absolūti nepieciešamo energoresursu... Un kurš saskatīja iespēju šādu avotu atklāt latviešu kultūras mantojumā dainu veidā...

Un, ja atceramies, kādiem vārdiem Kr. Barons aprakstīja šī nemateriālā mantojuma nozīmi katra latvieša dvēselei... Tad pilnīgi var pieļaut, ka tieši tā vai aptuveni tā viņš pats vērtēja savu darbu jēgu un nozīmi.

Taču 1923. gada 8. martā Kr. Barons devās mūžībā. Un viņa mantojumu sāka mēģināt izmantot tie, kuri sevi pasludināja par mantiniekiem.

Šajā rakstā mēs centīsimies apkopot maksimāli daudz pieejamās informācijas par to, kā sabiedrība uztvēra un spēja novērtēt Kr. Barona mantojuma nozīmi. Kā uzskatīja par nepieciešamu iemūžināt vai vienkārši atzīmēt sava slavenā tautieša klātbūtni Latvijas vēsturē.

Šis raksts tiks papildināts un pārveidots ne vienu mēnesi vien. Tāpēc mēs izvēlējāmies šādu formātu: informācija par katru no izvirzītajiem jautājumiem rakstam tiks pievienota vienkārši uzskaitījuma veidā.

I. Baronu ģimene. Tuvākie radinieki.

Sāksim ar loģiskāko jautājumu: kāda bija ģimene, kurā 1835. gada 31. oktobrī pasaulē nāca jaunākais no bērniem, vārdā Krišjānis?

Mūsu pētījumu pirmā daļa par Kr. Baronu tika publicēta 2020. gada martā, balstoties uz internetā atrodamajiem materiāliem. Un jāsaka, ka aizvadīto gandrīz trīs gadu laikā šīs informācijas apjoms ir ievērojami audzis. Ir parādījušies blogeri, kuri izveidojuši diezgan detalizētas Baronu dzimtas radniecības shēmas, kas aptver aptuveni 250 pārstāvjus. Starp šiem blogeriem-pētniekiem mēs atradām vismaz četrus (spriežot pēc uzvārdiem) šīs kuplās saimes locekļus, un viņu interese par šāda veida pētījumiem ir pilnīgi saprotama.

Tāpat ir skaidrs, ka, pateicoties ģimenes vēstījumiem par reālajām attiecībām klanā, tieši šie četri ir informēti labāk par visiem pārējiem. Un lūk, šeit mūs gaidīja pirmais pārsteigums. Proti:

Informācija par Kr. Barona tēva vecākiem (vectēvs Ansis Jānis Barons, vecmāmiņa Grieta Barone, dzimusi Ķurķu) ir visai nepilnīga un pretrunīga. Pietiek pateikt, ka saskaņā ar dažādiem avotiem viņu ģimenē piedzima četras meitenes un četri zēni. Paša Anša Jāņa miršanas datumi tiek norādīti laika posmā no 1804. (!) līdz 1818. gadam, bet viņa pirmā sieva Grieta nomira 1806. gadā, kad viņu jaunākajam dēlam Ansim bija tikai 3 gadi, bet dēlam Jurim – 10 gadi. Tajā pašā laikā par Anša Jāņa otro sievu nekur nav minēts ne vārda. Lai gan viņas radinieki mantoja Baronu ģimenes māju un turpināja dzīvot Strutelē. Tas nozīmē, ka pētnieku rīcībā šī informācija ir...

Turpretim par vectēvu Mārtiņu nekādu ticamu ziņu nav. Ir pasaka-leģenda par būdu un vilkiem nakts mežā. Un ir zināms, ka viss notika Strutelē un tās apkārtnē... Bet par pārsteigumu tas kļuva tādēļ, ka ģimenē līdz 40 gadu vecumam nodzīvoja vismaz divi dēli un divas meitas, kuriem piedzima ne mazāk kā 27 bērni. Taču informācija izrādījās zudusi...

Otrais pārsteigums ir saistīts jau tieši ar Juri un Eņģeli Baroniem, Kr. Barona tēvu un māti. Proti, ar faktu, ka dažādos avotos šai, šķietami daudzkārt pārbaudītajai un publicētajai informācijai, ir daudzskaitlīgas nianses. Tostarp arī konkrēti viņu dzīves dati. Īpaši Eņģeles Barones dzīves dati. Dažviet norādīts gan 1795., gan 1794. dzimšanas gads... Lai gan uz viņas pieminekļa, ko it kā uzstādījusi Kr. Barona ģimene, ir norādīts datums „1793”. Bet to, kāpēc „it kā”, mēs paskaidrosim vēlāk.

Taču tas viss ir sīkums, salīdzinot ar informāciju par (Kr. Barona) māsu Madi (Made Barone, 1821–08.06.1881). Dažādos avotos viņa tiek saukta atšķirīgi, atšķiras biogrāfijas fakti, mainās bērnu skaits un viņu vārdi. Un pat vīriešu skaits, no kuriem šie bērni dzimuši... Skaidras informācijas trūkums ir visai dīvains, ņemot vērā vēsturnieku apgalvoto Jura un Eņģeles Baronu ģimenes locekļu izglītības līmeni, viņu saliedētību un lielo pēcteču skaitu. Un tātad – lieciniekus, kuri zina un atceras viņas likteņa nianses. Turklāt viņa nomira trīs gadus pirms savas mātes Eņģeles (Eņģele Barone). Tāpēc izskatās, ka šīs detaļas Baronu dzimtā nebija pieņemts afišēt...

Turklāt pretrunīgā informācija no dažādiem avotiem tiek pasniegta uzstājīgi un pārliecinoši. Taču nepatiesas informācijas atspēkojumus mums nekur nav gadījies sastapt.

Vienīgā pietiekami patiesā informācija ir ziņas par Mades dzīvesvietu pēc nodalīšanās no vecāku mājām. Kopā ar māsām Katrīnu un Kristīni viņa palika dzīvot Valpenē un ir apglabāta vietējā kapsētā.

Bet tālāk seko vienas vienīgas dīvainības. Līga Saidāne, tiešā Mades pēctece, pētniece un ciltskoku sastādītāja, balstoties uz citās vietnēs publicēto informāciju, apgalvo sekojošo: paralēli visiem zināmajam Krišjānim Baronam Baronu ģimenē bija vēl viens dēls – Krišijānis Barons. Viņa miršanas dati pilnībā sakrīt ar Krišjāņa datiem. Tikai viņš nebija precējies ar Dārtu Baroni un viņam nebija bērnu. Un viņš piedzima 1835. gada 31. oktobrī. Savukārt precīzi Krišjāņa dzimšanas dati nav zināmi. Un viņš Baronu ģimenē bija nevis 8., bet gan 9. bērns...

Vēl vairāk. Šo informāciju Līga savā sastādītajā Baronu dzimtas kokā, kas ietver ziņas par 250 šī uzvārda pārstāvjiem, iekļāva tikai 2022. gada 13. septembrī... Ierakstiet meklētājā (Ciltskokas personas – Līgas Saidanes koks – Krišjānis Barons).

Un kaut kā neizskatās, ka Līga to būtu izdarījusi kļūdas pēc. Galu galā, pēc būtības viss Baronu dzimtas koks tika sastādīts un publicēts tieši tāpēc, ka lasītājos interesi izraisa tieši Krišjāņa Barona personība. Un nebūt ne viņa radinieki, lai cik daudzskaitlīgi tie būtu. Tas nozīmē, ka arī uzmanībai pret viņa personīgajiem datiem jābūt pastiprinātai. Un kļūdainai informācijai būtu jātiek atsijātai jau publikācijas sagatavošanas procesā. Tomēr tas nenotika...

Tāpat, ja tic internetā pieejamajai informācijai, 1821. gadā Baronu ģimenē piedzima ne tikai Made, laulībā Freivalde, bet arī Made, laulībā Freiberga. Abām Madēm bija dažādi vīri un dažādi bērni... Madei Freibergai ar vīru Mārtiņu Freibergu 1839. gadā piedzima meita – vai nu Paulīne Freiberga, vai nu Paulīne Barone-Vītolberga. Kura vēlāk apprecējās ar „nezināmu Baronu”. Bet viņu kopīgā meita Jūle Barone apprecējās ar Kārli Gaili. Un dzemdēja viņam vismaz astoņus bērnus...

Un, ja kāds domā, ka tas viss ir slimas iztēles murgi, mēs vēršam jūsu uzmanību uz Sandija Krastiņa publikācijām internetā, kurš neatlaidīgi tiražē un papildina savus pētījumus jau vismaz kopš 2015. gada. Bet pēdējās publikācijas datētas ar 2022. gada maiju... Pietiek ierakstīt meklētājā „Made Freiberga Barons 1821” vai „Made Madelēna Freivalde 1821”.

Turklāt jau šī raksta tapšanas laikā S. Krastiņš internetā ievietoja informāciju par divām Madēm Baronu ģimenē vairs nevis dažādos, bet gan vienā šai tēmai veltītā materiālā. Tādējādi mainot arī informāciju par izdzīvojušo bērnu skaitu šajā ģimenē no 8 uz 9... Taču interesantākais vēl tikai priekšā!

Ir vērts uzmanīgāk ieskatīties abu Madžu vīros, un atšķirība nevilcināsies izpausties.

Lieta tāda, ka Ansis Freivalds (01.01.1825. – ?), lai gan viņam bija pilnībā atpazīstams vācu vārds un uzvārds, tajā laikā jau otrajā vai pat trešajā paaudzē bija pilnīgi vietējais iedzīvotājs, nācis pasaulē sava tēva mājās „Klāvi” tepat Dundagas tuvumā. Un apglabāts viņš, visticamāk, blakus savai sievai Valpenes kapos.

Turpretim Mārtiņam Freibergam viss nav tik ierasti.

Pirmkārt, šobrīd viņam nav zināmu radinieku un ir pilnīgi nezināms, no kurienes viņš uzradies. Turklāt visām pārējām Barona māsām vīri bija no vietējiem iedzīvotājiem un viņu ciltskoku ir iespējams izsekot. Tas nozīmē, ka Baronu ģimenē nebija pieņemts radoties ar nezin ko. Līgava aizgāja vīra ģimenē. Bet Made, sanāk, aizgāja nekurienē...

Otrkārt, cik mums izdevās uzzināt, visdaudzskaitlīgākā Freibergu dzimta šajā reģionā nāca no Kuldīgas apkārtnes. Viņu pirmais baznīcas grāmatās fiksētais sencis, kāds „x Freibergs”, dzimis 1695. gadā. Viņam bija dēls Jēkabs Freibergs (vācu: Jakob Freiberg, 1725–?), kurš šajā zemē ieradās kā zviedru armijas karavīrs. Starp viņa pēctečiem minēts kāds Hanss Freibergs (Ansis Freibergs, 23.04.1752.–1790.), bet vēlāk arī Kristaps Freibergs (vācu: Kristoph Freiberg, 05.05.1780.–06.03.1870. / Kristaps Anša d. Freibergs), kuri dzīvoja Kuldīgas apkārtnē, Vārmes pagasta „Mežu” mājās. Pati dzimta mūsu aprakstīto notikumu laikā apvienoja vairākus desmitus radinieku. Un Mārtiņš Freibergs, iespējams, cēlies no šīs dzimtas. Jo, atgādināsim, lauku iedzīvotājiem tajos laikos nebija dokumentu. Un viņiem nebija atļauts attālināties no pastāvīgās dzīvesvietas tālāk par 30 verstīm. Jā, un diez vai Made būtu precējusies ar klaidoni...

Un internets uzstājīgi piedāvā šo informāciju tieši blakus informācijai par Vairu Vīķi-Freibergu...

Un ko tas nozīmē? To, ka mūsu uzmanībai, IESPĒJAMS, tiek piedāvāta šāda kombinācija:

- Kāds mītisks Mārtiņš Freibergs apprecēja ne mazāk mītisku Madi Barons.

- Viņu mītiskā meita Paulīne apprecējās ar kādu mītisku „x Baronu”.

- Paulīnes un „x Barona” meita Jūle apprecējās ar reālu Kārli Gaili.

- Bet viņu dēls Krišus (Krišus Grigorijs Gailis, 1882–1941) apprecēja Emīliju Gaili (dzimusi Čanka, 15.06.1887.–1971.), kura nomira Strenčos un ir apglabāta vietējos kapos...

Un ko tas nozīmē? To, ka Strenči jau ir Valmieras apkārtne – Vairas Vīķes-Freibergas vīra Imanta Freiberga dzimtene. Un kādā tālākā perspektīvā var pieļaut, ka viņš ir radinieks tiem pašiem Freibergiem, no kuru dzimtas varēja nākt mītiskais Mārtiņš, mītiskās Mades Barons vīrs. Tas nozīmē, ka V. V.-F., lai arī ne pa tiešo līniju, varētu būt Kr. Barona radiniece. Kas varētu palīdzēt labāk izprast faktu par bijušās prezidentes, eksperimentālās psiholoģijas doktores, milzīgo uzmanību latviešu Saules dainu pētniecībai un popularizēšanai. Un vispār latviešu nemateriālajam mantojumam...

Piekrītam, ka šādu secinājumu var uzskatīt par pievilktu ne tikai aiz ausīm, bet arī aiz visām pārējām ķermeņa daļām. Taču šādas radniecības iespējamība ir ievērojami lielāka nekā tad, ja uzvārds būtu „Ivanovs”. Un no kaut kurienes Zilupē...

Un visam tam pa virsu – kāpēc un kādēļ tādā gadījumā internetā parādījās tik strīdīga informācija par Madi Freibergu (Barons)? Kaut kas līdzīgs brāļu Lerija un Endrū, bet tagad māsu Lanas un Lilli Vačovsku filmā „Matrikss” tiek saukts par „dežavū”...

Jāsaka, ka pētniece Līga Saidāne Sandija Krastiņa informāciju noliedza pilnībā. Un nevis ar vārdiem, bet ar konkrētām ziņām, kas publicētas viņas vietnē materiālā par Baronu dzimtas koku. Taču arī S. Krastiņa informācija nekur nepazūd jau kopš 2015. gada. Un otrādi – tā tikai apaug ar papildu detaļām. Lai gan tēma ir ne tikai skandaloza, bet arī valstiski svarīga.

Un lūk, šodien, 22.02.2023., mēs esam spiesti ieviest labojumu.

Šis raksts tika gatavots trīs mēnešus un bija plānots publicēšanai Kr. Barona 100. nāves gadadienā. Šajā laikā informācija internetā ir nedaudz mainījusies. Tagad jau arī L. Saidāne atzīst, ka Jura un Engeles Baronu ģimenē ir deviņi zināmi bērni un viens nezināms. No tiem divas meitas vārdā Made, dzimušas 1821. gadā. No kurām Made Freivalde mirusi 1881. gadā, bet par Madi Freibergu nav zināms, kad.

Savukārt „Krišjāni Baronu” viņa tagad dēvē par „Nezināmo Baronu”. Bez dzīves datiem. Taču atstājot iespēju, ka viņš nav miris piedzimstot un ka tas nav tas bērns, kura nāve fiksēta Struteles luterāņu draudzes baznīcas grāmatā. Bet mums ir saglabājies iepriekš ievietotās informācijas ekrānuzņēmums.

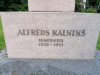

Krišjāņa Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums

Krišjāņa Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums

Krišjāņa Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums

Krišjāņa Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums

Krišjāņa Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums. Krišjānis Barons

atrodas kreisajā pusē. Krišjānis Barons un viņa sieva Dārta – labajā.

Krišjāņa Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums. Krišjānis Barons

atrodas kreisajā pusē. Krišjānis Barons un viņa sieva Dārta – labajā.

Kr. Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums. Viņa māsa Made Freivalde

(Barona) (1821–1881).

Kr. Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums. Viņa māsa Made Freivalde

(Barona) (1821–1881).

Kr. Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums. Viņa māsa Made Freiberga

(Barons) (1821–?).

Kr. Barona dzimtas koka fragmenta ekrānuzņēmums. Viņa māsa Made Freiberga

(Barons) (1821–?).

Dati par Madi Freivaldi (Baronu)

Dati par Madi Freivaldi (Baronu)

Dati par Madi Freibergu (Baronu)

Dati par Madi Freibergu (Baronu)

Turklāt pastāv vietnes, kurās Mades dzimšanas datums norādīts kā 1801. gads, piebilstot, ka viņas dzimšanas brīdī tēvam Jurim Baronam bija 5 gadi, bet mātei Enģelei – 6 gadi. Un Madei piedzima meita... Un meita apprecējās...

Bet tas jau līdzinās anekdotei: „Es neesmu lasītājs, es esmu rakstnieks...” Un šādiem „pētniekiem” gribas jautāt: vai jūs vispār saprotat, par ko rakstāt? Vai šis uzvārds jums kaut ko izsaka? Lai gan, ja tas tiešām ir „dežavū”...

Kas attiecas uz informāciju par pārējo Kr. Barona māsu un brāļa ģimenēm, tad atšķirības manāmas tikai konkrētos dzīves datus un dzimušo bērnu skaita uzskaitījumā. Taču šie momenti jau ir pilnībā izskaidrojami.

Vispār iezīmējas trīs galvenie reģioni, kuros manāma dzimtas klana pārstāvju klātbūtne – Strutele, Valpene un Nigrande. Proti, dziļa Latvijas province. Tajā pašā laikā pats Kr. Barons un viņa ģimene dzīvoja trīs galvaspilsētās – Sanktpēterburgā, Maskavā un Rīgā. Un, spriežot pēc visa, Kr. Baronam bija ļoti maz kopīga ar saviem radiniekiem...

Un vēl ir pamanāma pēdējo divu gadu kopējā tendence, proti, kopca 2021. gada latviešu pētnieku vidē krasi pieaugusi interese par Kr. Barona personību un viņa radiniekiem. Un kļūst visai interesanti noskaidrot šo procesu cēloni.

II. Barona ģimenes locekļu apbedījuma vietas.

Atgādināsim, ka Jura un Enģeles Baronu ģimenē (pēc oficiāli atzītās informācijas) piedzima deviņi bērni. Viens bērns nomira piedzimstot, izdzīvoja astoņi.

- Juris Barons 1843. gadā apglabāts Īles kapos („Īles” kapi).

- Eņģele Barone no 1845. līdz 1884. gadam dzīvoja Valpenes muižā, meitas Kristīnes Kronbergas ģimenē. Pēc nāves

viņa apglabāta vietējos Valpenes kapos. Visticamāk, blakus savas meitas Mades kapa vietai, kura nomira trīs

gadus agrāk.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Iespējams, šeit apglabāti Ernesta Dinsberga radinieki.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Iespējams, šeit apglabāti Ernesta Dinsberga radinieki.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Viņas apbedījuma vietā uzstādīts balta marmora krusts uz balta marmora pamatnes. Kopējais augstums ir aptuveni 150 cm. Internetā ir atrodama informācija, ka šo pieminekli Kr. Barons pasūtījis un atvedis no Sanktpēterburgas.

Pieminekļa izgatavošanas stils būtiski atšķiras no tā, ko darināja Zviedrijā, no kurienes tajā laikā uz Latviju tika vesti gandrīz visi pieminekļi. Tāpēc tas izskatās neparasti, kā tāds svešķermenis. To var izskaidrot šādi:

Pirmkārt, piemineklis pilnībā izgatavots no balta Karēlijas vai Altaja marmora. Zviedrijas ražošanai tas nebija raksturīgi šādu materiālu trūkuma dēļ. Vizuāli mēs esam pieraduši pie milzīga daudzuma tieši melna granīta krustu, kuru tūkstoši tika atvesti un uzstādīti vietējās kapsētās kopš laika, kad rūpnieciskajā ražošanā sāka izmantot elektrību.

Otrkārt, monumenta pasūtītāji neņēma vērā marmora kā materiāla specifiku. Tagad fotogrāfijā ir labi redzams, ka porainais marmors spēcīgi uzsūc mitrumu. Turklāt kopā ar netīrumiem, tādējādi zaudējot savu dabisko krāsu un sākotnējo izskatu.

Mūsu apstākļos no šiem procesiem pilnībā izvairīties nav iespējams, pat ja mēģinātu izolēt materiālu no netīrumu piekļūšanas. Taču lauku kapsētās šādu tradīciju nebija, un monumentu uzstādīja tieši uz atklātas augsnes. Tāpēc materiāls ir manāmi tonējies.

Tagad vairs neko labot nav iespējams. Turklāt turpmāk kļūs tikai sliktāk.

Bet, no otras puses, kapa piemineklis kalpo jau vairāk nekā 100 gadus, un nekādi kritiski defekti vai bojājumi, izņemot netīrumus, tajā nav manāmi. Dziļākas plaisas pagaidām vēl ir pilnīgi iespējams aizpildīt ar līmējošu hermētiķi vai lielmolekulāru līmi. Savukārt nelieli robi un skrāpējumi uz pieminekļa virsmas ir pilnībā attaisnojami ar tā lietošanas laiku. Turklāt kādreiz sniegbaltais krusts ir pārdzīvojis jau divus pasaules karus un daudzas sociālās kataklizmas...

Treškārt, piemineklis, visticamāk, tika gravēts izgatavošanas vietā. Tas ir, Sanktpēterburgā, tajā pašā firmā, kur tas tika pasūtīts. To var manīt pēc vienlīdz solīdās un sarežģītās apstrādes un gravējuma. Ja šeit, uz vietas, tiktu pieļauta kļūda, to labot vairs nebūtu iespējams. BET... kļūda notika, un Engeles dzimšanas gadi ir iegravēti nepareizi. Un tagad jautājums: kurš sniedza izgatavotājiem nepareizu informāciju? Superpedants, burtu kalps un enciklopēdists Kr. Barons, kurš uz maziem papīra gabaliņiem aprakstīja 218 000 mazu dzejoļu? Bet nespēja pareizi nodot informāciju par savas mātes vecumu? Vai kāds no viņa mazizglītotajiem radiniekiem? Rast pierādījumos balstītu atbildi tagad, visticamāk, neizdosies. Bet tas nu nemaz neizskatās pēc Barona...

Un vēl atļausimies šādas pārdomas... Lūk, eksistē un savu dzīvi dzīvo liela ģimene... Astoņi pusbrāļi un pusmāsas nodzīvoja no 60 līdz 87 gadiem... Turklāt brāļi izklīda, bet sešas māsas visu mūžu nodzīvoja vienā apkaimē. Visas apprecējās un tādējādi iekļāvās citās ģimenēs... dzemdēja un izaudzināja 19 bērnus... Saradojās ar citām apkārtnē cienījamām lielām ģimenēm, kļūstot vēl skaitliski lielākas. Viņu ģimenes saņem un nodod mantojumā īpašumus un sakārtotas saimniecības, piedalās vai pat veido sava pagasta un apkārtnes kopienas dzīvi... Tā vai citādi, bet paši pārvar savā dzīves ceļā radušās problēmas... Nodod savu dzīves pieredzi pēctečiem... Bauda pelnītu kaimiņu cieņu...

Bet kuru un par ko mēs cienām? Iemeslu ir daudz, bet pirmām kārtām ir nepieciešams saprast to, kuru tu cieni. Saprast un spēt novērtēt tā cilvēka sasniegumu nozīmi, kuru tu par kaut ko cieni. Redzēt viņā autoritāti un paraugu, kam sekot. Turklāt obligāti saprotamu paraugu. Pretējā gadījumā visa cieņa tiks reducēta, augstākais, līdz katra tiesību atzīšanai nodarboties ar to, ko viņš vēlas. Bet viņa vienpusējie padomi tiks uztverti drīzāk naidīgi nekā ar pateicību.

Un tagad jautājums: kāds paraugs savām māsām, viņu vīriem un bērniem varēja būt Kr. Barons? Un kā viņi varēja novērtēt viņa darbu nozīmi saviem pēctečiem, ja pat viņa dzīvesveids viņiem bija absolūti neizprotams... Turklāt jau kopš viņa mācību laikiem ģimnāzijā... Bet tas, ka viņš atrodas pastāvīgā policijas uzraudzībā, vairāk nekā 20 gadus nedzīvo kopā ar savu ģimeni un ar radiniekiem praktiski nesazinās – viņu acīs nekādu cieņu nevarēja iemantot. Tātad arī viņu vīru acīs – vīriešu, kuri bija patstāvīgi un kaimiņu vidū ļoti cienīti. Un pietiekami turīgi, lai pienācīgi iemūžinātu piemiņu viņu godātajai sievietei, savu sievu mātei un savu bērnu vecmāmiņai. Kopā ar viņu viņi bija nodzīvojuši gandrīz pusi (!) savas dzīves un par viņu nevarēja teikt neviena slikta vārda... Un kaut kā neticas, ka šādos apstākļos viņi visi būtu gaidījuši, kad dēls Krišjānis, kurš dzīvo kaut kur tālajā Krievijā, saņemsies uzstādīt viņai pieminekli... Savukārt par to, ka Kr. Barons to būtu izdarījis "neklātienē" – visu pasūtījis, apmaksājis, atsūtījis uz Valpeni, apmaksājis uzstādīšanu – mums šādas informācijas nav. Toties ir zināms, ka pēdējo reizi tajā pusē Barons viesojās 1898. gadā.

Tāpēc apgalvojums, ka pieminekli uzstādījusi Kr. Barona ģimene, mums šķiet kļūdains...

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Engeles Barones marmora kapa piemineklis.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Engeles Barones marmora kapa piemineklis.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Marmora krusts uz Engeles Barones kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Marmora krusts uz Engeles Barones kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Reljefs gravējums uz Engeles Barones kapa pieminekļa marmora cokola.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Reljefs gravējums uz Engeles Barones kapa pieminekļa marmora cokola.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi. Nelieli bojājumi Eņģeles

Barones kapa krusta marmora cokolā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi. Nelieli bojājumi Eņģeles

Barones kapa krusta marmora cokolā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Eņģeles Barones kapa marmora pieminekļa aizmugure.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Eņģeles Barones kapa marmora pieminekļa aizmugure.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Eņģeles Barones marmora kapa pieminekļa skats no aizmugures.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Eņģeles Barones marmora kapa pieminekļa skats no aizmugures.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Marmora krusts uz Eņģeles Barones kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Marmora krusts uz Eņģeles Barones kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Eņģeles Barones kapa marmora krusta augšējā aizmugurējā daļa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Eņģeles Barones kapa marmora krusta augšējā aizmugurējā daļa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi. Eņģeles Barones kapa

krusts. Skats no sāniem.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi. Eņģeles Barones kapa

krusts. Skats no sāniem.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi. Kādreiz sniegbaltā

Eņģeles Barones kapa krusta mūsdienu izskats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi. Kādreiz sniegbaltā

Eņģeles Barones kapa krusta mūsdienu izskats.

-

Anne Treuere (dzimusi Barone; 07.04.1818–28.01.1908). Dzimusi Strutelē, "Pladaru" mājās. Apprecējusies ar Krišjāni Krišu Treueru (01.10.1816–10.12.1881). Dēls Kārlis Treuers (18.12.1850–1935) bija skolotājs, iespējams, vienīgais no radiniekiem, ar kuru Kr. Barons vismaz šad un tad sarakstījās. Dzīvojusi un mirusi Ģibzdē. Iespējams, apglabāta Valpenes kapos blakus mātei un dēla ģimenei, taču varētu būt apbedīta arī netālu no Ģibzdes esošajos Sumbru kapos

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Kapa

krusts uz Kārļa Treuera sievas Annas Treueres (dzimusi Ekmane) kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Kapa

krusts uz Kārļa Treuera sievas Annas Treueres (dzimusi Ekmane) kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Kapa

krusti Treueru ģimenes apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Kapa

krusti Treueru ģimenes apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Kapa

krusts Kr. Barona māsasmazdēla Vilhelma Treuera apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Kapa

krusts Kr. Barona māsasmazdēla Vilhelma Treuera apbedījuma vietā.

Atsevišķi vēlamies pievērst uzmanību uzvārda "Treuers" rakstībai. Mums pilnīgi nesaprotamu iemeslu dēļ dzimtas koku pētnieki neatlaidīgi lieto šī uzvārda rakstību "Treiers" vai "Treijers". Lai gan Annas dēla uzstādītajā piemineklī ir skaidri redzams, kādu uzvārdu viņš un arī viņa dēls nesa dzīves laikā. Kāpēc tad nepieciešams radīt šādu sajukumu? Vai tas atkal ir anekdots par... „es neesmu lasītājs – esmu rakstnieks”?

-

Katrīne Pluģe (dzimusi Barona / 1819–29.05.1890). Dzimusi Strutelē, „Pladaru” mājās. Apprecējusies ar Matīsu Pluģi (latv. Matīss Plugis / 1818–29.07.1864). Pieci bērni. Dzīvojusi un mirusi netālu no Valpenes, „Kužnieku” mājās. Apbedīta Valpenes kapos blakus savai mātei. Iespējams, šajā vietā:

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Metāla

krusts Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamajā apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Metāla

krusts Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamajā apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamā apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamā apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Metāla

krusts ar plāksnīti Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamajā apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Metāla

krusts ar plāksnīti Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamajā apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Metāla

krusts ar plāksnīti Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamajā apbedījuma vietā.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs. Metāla

krusts ar plāksnīti Katrīnes Pluģes (dzimusi Barona) iespējamajā apbedījuma vietā.

-

Made Madelēna Freivalde (dzimusi Barona / 1821–08.06.1881). Dzimusi „Pladaru” mājās. Apprecējusies ar Indriķi Siliņu (-? – ?-), bet pēc tam ar Ansi Freivaldu (01.01.1825 – ? – ?). Dzīvojusi „Kļavu” mājās Dundagas pagastā. Mirusi Valpenē. Apbedīta Valpenes kapos, iespējams, šajā vietā:

Trīs bērni: meita pirmajā laulībā un divi dēli otrajā.

-

Kristīne Kronberga (dzimusi Barona / 1823–04.05.1893). Dzimusi „Pladaru” mājās. Apprecējusies ar Kārli Kronbergu (14.02.1818–05.02.1895), Valpenes muižas saimniecības pārzini. Četri bērni. Dzīvojusi un mirusi Valpenē.

Apbedīta Valpenes kapos blakus savai mātei un vīram. Taču uz pieminekļa norādīts pavisam cits viņas dzimšanas datums.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kronbergu ģimenes apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kronbergu ģimenes apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta blakus viņas mātei Eņģelei

Baronai.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta blakus viņas mātei Eņģelei

Baronai.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta, kapa krusta augšdaļa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Valpenes kapi, 2022. gada jūnijs.

Kristīnes Krombergas (dzimusi Barona) apbedījuma vieta, kapa krusta augšdaļa.

-

Līze Adamoviča (dzimusi Barona; 27.11.1829–10.02.1916). Dzimusi Strutelē, „Maikužu“ mājās. Apprecējusies ar Frici Adamoviču (04.11.1828–04.06.1912), ilggadēju (1867–1879) Dundagas pagasta vecāko. Trīs meitas. Dzīvojusi „Dingu“ mājās, kas pagājušā gadsimta 70. gados pilnībā nopostītas. Kopā ar vīru apbedīta Dingu kapos („Dingu“ kapi).

Šeit kādu laiku dzīvojis arī pats Kr. Barons (drupu foto).

Kapi ir pamesti un vairs netiek izmantoti. Taču tur labi saglabājies piemineklis – pulēta melnā granīta akmens krusts ar pulētu akmens plāksni uz neapstrādāta laukakmens cokola. Ar vārdisku uzrakstu.

Starp citu, acīmredzot tādēļ, ka šajos kapos apbedīti daudzi Adamoviču dzimtas pārstāvji, kapu otrais, neoficiālais nosaukums tā arī skan – „Adamoviču“ kapi.

(kapu un pieminekļa foto)

Bet par pamestiem šie kapi kļuva tāpēc, ka lielākā daļa šeit apbedīto, tostarp Adamoviču ģimene, nebija etniskie latvieši, bet gan ienācēju pēcteči. Un mūsdienu Latvijas teritorijā šādu piemēru ir daudz („Latvijas vācu kapi“).

-

Marija Marika Dravniece (dzimusi Barona; 24.11.1832–31.05.1910). Dzimusi „Maikužu“ mājās. Apprecējusies ar Pēteri Dravnieku (1829–1904). Trīs bērni. Dzīvojusi „Pēterkužnieku“ mājās. Apbedīta Kužnieku kapos („Kužniekos“ kapi), netālu no Kubalu skolas (foto no kapiem).

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, Kužnieku kapi, 2023. gada jūnijs. Krusts

uz Pētera un Marijas Dravnieku kapa.

-

Ansis Barons (31.05.1827–27.02.1912). Dzimis "Maikužu" mājās. Strādājis par pavāru Īles muižā. / Mācījies amatu pie vācu kurpnieka Štandenberga (Standenberg). / Mācījies pie muižkunga Vītes Īles muižā.

- 19. gadsimta 50. gados pārcēlies uz Nīgrandi, kur apprecējies ar Lizeti Baronu (dzimusi Rozentāle; 23.04.1834–1895), pūrā saņemot lielu lauku māju un saimniecību netālu no Nīgrandes. No 1867. līdz 1880. gadam pildījis Nīgrandes pagasta vecākā pienākumus.

- Deviņi bērni. Kopā ar sievu un vēl 12 radiniekiem apbedīts Bandzeru kapos pie Nīgrandes.

- Dažās tīmekļa vietnēs viņa tautība norādīta kā "lietuvietis".

- Šajos pašos kapos atrodas plaša teritorija ar Rozentālu dzimtas apbedījumiem. (foto no kapiem)

-

Visticamāk, ļoti daudzi Kr. Barona radinieki gan no tēva, gan mātes puses ir apbedīti Strutelē, vietējos Rubuļu kapos. Tā kā vienam pašam Jurim Baronam bija ne mazāk kā 19 brāļadēlu un māsasdēlu, šī dzimta minētajā teritorijā varēja veidot ievērojamu iedzīvotāju daļu.

(foto no kapiem)

-

Bet tagad vēlreiz atkārtosimies. Pēdējā laikā parādījušos informāciju par vēl vienu Kr. Barona māsu, "Madi Freibergu", un viņa dvīņubrāli "Krišjāni Baronu" mēs nevaram uzskatīt par ticamu. Pretējā gadījumā būtu jāatzīst, ka tas ir dokumentāli fiksēts kāda "matricas kļūmes" gadījums...

Protams, mums būtu interesanti uzzināt no Kr. Barona dzimtas koku sastādītājiem – Līgas Saidānes un Sandija Krastiņa –, uz kādiem informācijas avotiem viņi balstījušies, izsakot šādus apgalvojumus. Taču šobrīd – neticas... (raksts)

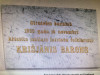

III. Piemiņas vietas Strutelē.

Kā jaunākais bērns Baronu ģimenē piedzima Krišjānis (31.10.1835–08.03.1923). Tas notika Strutelē, "Kalpu mājās" – vietējās muižas kalpu mājā. Pašlaik šī ēka ir avārijas stāvoklī, kā dzīvojamā telpa netiek izmantota un ir vietējā zemīpašnieka privātīpašums. Šeit Baronu ģimene nodzīvoja divus gadus.

Pie ēkas ir neliela marmora plāksne ar uzrakstu: "1835. gadā šajā ēkā dzimis latviešu gara mantu vācējs Krišjānis Barons"

Padomju varas gados pašā muižas ēkā atradās vietējā sākumskola, kuras kopējā vēsture sniedzas 150 gadu garumā un kura savulaik nesa Kr. Barona vārdu. Tomēr 1997. gadā reorganizācijas dēļ tā tika slēgta, un bērni uz laiku mācījās vietējā bērnudārza un kultūras nama telpās. Savukārt 2000. gadā skolu slēdza pavisam, visu mācību procesu pārceļot uz netālo Viesates ciematu.

Kā sapratām no internetā pieejamās informācijas, pašvaldība finansiāli netika galā ar visa muižas kompleksa uzturēšanu. Savukārt bez galvenās ēkas muižu nebija iespējams pārdot. Valsts likumdošanas kārtībā atteicās finansēt nepietiekami komplektētās skolas. Tobrīd jau bija sācis darboties princips „nauda seko skolēnam”, un skolas savā starpā konkurēja par katru bērnu...

Kr. Barona skola šo konkurenci neizturēja. Tāpēc pašvaldībai radās iespēja izsolīt visu kompleksu kopā ar tam pieguļošo 10 hektāru lielo teritoriju. Un pircējs atradās.

Tomēr bizness strādā sev, nevis ideoloģijai. Acīmredzot tam radās problēmas, un par muižas labiekārtošanu un uzturēšanu tika aizmirsts. Skolas ēka nonāca nožēlojamā, pat avārijas stāvoklī. Saskaņā ar 2022. gada informāciju viss, ko sauc par „Struteles muižu”, tiek pārdots par 145 000 eiro. Pagaidām bez panākumiem.

(skolas foto)

Pie skolas uzstādīts Kr. Baronam veltīts piemiņas akmens ar uzrakstu:

(akmens foto)

Netālu no muižas ēkas aug sens ozols. Tieši tādu koku Kr. Barons aprakstīja savā dzejiskajā testamentā. Iespējams, tāpēc pēc Imanta Ziedoņa (1933–2013) iniciatīvas pie šī ozola tika uzstādīts vēl viens piemiņas akmens – neapstrādāts skaistas struktūras laukakmens. Bez jebkāda gravējuma.

Spriežot pēc visa, šo ozolu izvēlējās I. Ziedoņa iniciētās „Dižkoku atbrīvošanas grupas” aktīvisti. Tās dalībnieki laiku pa laikam devās dabā, lai savāktu atkritumus un kaut kā sakoptu teritoriju pie kārtējā dižkoka. Un dotu šim kokam vārdu. Protams, tas viss notika pilnīgi neoficiāli...

Tagad šos braucienus dabā mēģina asociēt ar zināmu disidentismu, pasniedzot tos kā aizplīvurotu nacionālā protesta izpausmi pret visu, kas saistīts ar padomju klātbūtni mūsdienu Latvijas teritorijā periodā no 1976. līdz 1996. gadam, kad I. Ziedoņa draugi un ģimene praktizēja šīs performances.

Iespējams, tā tas arī bija. Katrā ziņā mēs nestrīdēsimies par šādu toreizējo notikumu vērtējumu ar bijušo kultūras ministri no politiskās apvienības „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Žanetu Jaunzemi-Grendi (2011–2013), ko viņa sniegusi kādā no I. Ziedonim veltītajām intervijām.

Piebildīsim, ka ar šādu laika pavadīšanu grupa nodarbojās vēl veselus piecus gadus pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Tāpēc pieļausim, ka tam bija arī kāds cits mērķis... (ozola un akmens foto)

Ciematā atrodas 1644. gadā dibinātā luterāņu baznīca, kurā laulājās Kr. Barona vecāki un tika kristīti visi viņu bērni. Baznīcas grāmatā saglabājies ieraksts par to, ka zīdainis Krišjānis... dzimis četros pēcpusdienā... kristīts 10. novembrī... kristījis viņu mācītājs Kupfers... Tāpat ir ieraksts par vienu viņu bērnu, kurš miris zīdaiņa vecumā. Savukārt pašā baznīcas ēkā izvietota piemiņas plāksne, kas atgādina par zīdaiņa Krišjāņa kristību sakramentu.

Latvijā pastāv tradīcija, saskaņā ar kuru lauku mājai tās celšanas laikā dotais nosaukums saglabājas visu laiku, kamēr vien pastāv pati māja. Vai vieta, kur tā bijusi uzcelta. Tieši tāpēc ir iespēja atrast vietas, kur agrāk atradās šādas mājas:

Mājas „Pladaras” drupas – šeit dzimis un audzis Juris Barons un viņa trīs brāļi: Matīss (1784–?), Miķelis (ap 1793–?), Ansis (1803–20.02.1843) un četras māsas: Anne Barone (1785–?), Kristīne Bērziņa (1786–?, vīrs Fricis, 11 bērni), Made (1788–?, vīrs Jānis, 8 bērni) un Trīne Barone (1792–?). (foto)

Mājas „Aleslauki” drupas – šeit dzimusi un augusi Enģele Barone (dzimusi Brikšķe) un viņas māsas: Anne Brikšķe (1791–?) un Marija Brikšķe (1792–?). (foto)

IV Piemiņas vietas Īlē.

Kr. Barona tēvs Juris Barons (1796–11.05.1844) ir apbedīts Īles kapos pie Īles ciema. Internetā atrodami daudzi viena un tā paša teksta pārpublicējumi, kuros aprakstīti viņa nāves iemesli.

Mēs no savas puses piebildīsim, ka viņš noteikti tika izvadīts no vietējās luterāņu baznīcas, kas atrodas blakus kapiem. Tās mūra ēka celta 1775. gadā.

Otrā pasaules kara gados baznīcas ēka stipri cieta, bet baznīcas tornis tika sagrauts un vairs netika atjaunots. Turpmāk, lai kaut kā pasargātu iekštelpas no mitruma, ēka tieši uz pārsegumiem, bez jebkādas siltumizolācijas, tika nosegta ar šiferi.

Daudzus gadu desmitus pēc tam baznīcas ēka atradās nožēlojamā stāvoklī. Tomēr pirms dažiem gadiem tajā sākās rekonstrukcijas un restaurācijas darbi ar mērķi izveidot unikālu akustisko mūzikas zāli-baznīcu. Pašlaik pirmais darbu posms ir pabeigts un iekštelpas iegūst nākotnes mērķim atbilstošu izskatu. Notiek līdzekļu vākšana jumta un zvanu torņa rekonstrukcijai... Un pilnīgi iespējams, ka pēc kāda laika 98 km attālumā no galvaspilsētas savu darbību sāks vienlaikus vēsturisks un visnotaļ mūsdienīgs kultūras un reliģijas centrs, kas tā vai citādi saistīts ar Kr. Barona vārdu. (foto)

Jura Barona kaps saprotamu iemeslu dēļ nav saglabājies. Ģimene dzīvoja grūti, un viņiem nebija nekādu līdzekļu viņa piemiņas iemūžināšanai. Turklāt pēc gada Enģele ar četriem bērniem pārcēlās uz dzīvi Valpenē, kas atrodas 120 km attālumā no Īles. Tā kā lauku iedzīvotājiem tajos laikos nebija personu apliecinošu dokumentu, viņiem bija aizliegts attālināties no dzīvesvietas tālāk par 30 verstīm. Tāpēc pilnīgi iespējams, ka pēdējo reizi Jura kapu viņa tuvinieki apmeklēja pirms aizbraukšanas uz jauno dzīvesvietu. Rezultātā apbedījuma vieta tika zaudēta.

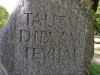

1985. gadā pirms ieejas kapos uzstādīts piemiņas akmens ar uzrakstu: „Šeit Īles kapos atdusas latvju Dainu autora Krišjāņa Barona tēvs Juris Barons”.

Izgatavošanas stils un gravējuma kvalitāte liecina par to, ka šo pieminekli nav veidojis profesionāls gravieris, bet gan kāds amatieris, kurš uzskatījis par vajadzīgu godināt Dainu tēva tēva piemiņu. Savukārt pats teksts, kurā Kr. Barons nosaukts par „dainu autoru”, liecina par visai pieticīgu pieminekļa autora vai pasūtītāja izglītību. Un piekritīsiet – cik simboliska un vērtīga ir šāda piemiņa! Kr. Barons centās visas tautas labā – un re, kāds tieši no tautas ir atsaucies un godinājis viņa pūliņus. (akmens foto)

Krišjāņa vecākās māsas nekad nestrādāja vienkāršus zemnieku darbus, bet gan, acīmredzot, būdamas labā slavā savas kārtības un atbildības sajūtas dēļ, vienmēr strādāja kalpotājās pie barona Ostena-Zakena. Arī pati Enģele ieņēma nelielu, bet vadošu „amatu”. Tāpēc Īlē ģimenes locekļi dzīvoja dažādās vietās: mājās „Upesmuiža” („Druvas”), „Tešaiņos” un „Cīruļos”. Savukārt vecāki un jaunākie bērni dzīvoja mājās „Eglājos”, kas līdz mūsdienām nav saglabājušās. Tagad tajā vietā atrodas mājas „Burtnieki”, pie kurām uzstādīts piemiņas akmens ar uzrakstu:

(vieta fotoattēlam)

V. Baronu un Brikšķu dzimtu etniskās saknes.

„Pladaru” mājas piederēja Baronu ģimenei vismaz kopš vectēva Mārtiņa laikiem. Sekojot tradīcijai, dzimtas mājas visdrīzāk būtu bijis jāmanto vecākajam no dzīvajiem Baronu dēliem, proti, Jurim. Taču pēc tēva nāves šīs tiesības pārgāja viņa otrajai sievai, kuras vārdu pētnieki rūpīgi noklusē. Acīmredzot Juris un viņa jaunākais brālis Ansis vēl dažus gadus nodzīvoja bijušajās vecāku mājās. Juris gāja pieguļā, bet Ansis strādāja vietējā muižnieka muižā pie zirgiem. Palicis neprecējies un bez bērniem, viņš nomira 1843. gada 20. februārī.

Saskaņā ar arhīva datiem pēc kāzām ar „Ajaslauku” (šis nosaukums sastopams arī rakstībā „Aleslauki” un „Alislauki”) māju saimnieka meitu Juris ar sievu sākumā apmetās uz dzīvi „Pladaru” mājās. Tajā pašā laikā Enģele strādāja par kalpotāju „Maikužu” mājās.

„Pladaros” piedzima viņu pirmie četri bērni. Pēc tam vēl trīs – „Maikužos”. Savukārt jaunākais, Krišjānis, nāca pasaulē jau muižnieka Struteles muižas kalpu mājā.

Tajos laikos gājējam ar ģimeni tika nodrošināts ne tikai mājoklis ar nepieciešamajām saimniecības ēkām, bet arī zemes gabals, no kura varēja uzturēt ģimeni un izbarot lopus. Par to gājējs strādāja pie mājokļa saimnieka un zemes īpašnieka. Zemes īpašnieks visbiežāk bija vietējais titulētais muižnieks, bet mājas un tām pieguļošo zemi varēja nomāt kāds brīvzemnieks, visticamāk, arī no ienācējiem. Tāpēc māju īpašnieku un nomnieku vidū sastopami gandrīz tikai vāciešiem raksturīgi vārdi. Tā, piemēram, vārds Enģele cēlies no „Angelika”, vārds Juris – no „Jurgen”, Krišjānis – no „Kristian”, Made – no „Magdalena”, Līze – „Elizabete”, Dārta – „Doroteja”...

Gan nomnieki, gan gājēji bija personiski brīvi, tomēr atradās uz dažādiem sociālo kāpņu pakāpieniem.

Vēl pastāvēja prakse uzticamus dzimtcilvēkus izmitināt viensētās, gūstot no viņiem ienākumus viensētas uzturēšanas un tai pieguļošās zemes apstrādes veidā. Taču ir ārkārtīgi apšaubāmi, ka šiem dzimtcilvēkiem būtu uzticēts algot gājējus. Galu galā tam bija nepieciešama uzņēmība, atbildība un zināms izglītības līmenis. Bet šādu īpašību attīstīšana vergos-dzimtcilvēkos nebija muižnieku-saimnieku interesēs.

Kas attiecas uz Enģeli, no saglabātajiem dokumentiem zināms, ka „Aleslauku” mājas piederēja gan viņas tēvam Jānim Brikšķim (1759–05.05.1813), gan viņas patēvam Viļumam Brikšķim (1752–1816). Bet pirms viņiem – viņas vectēvam Fricim Brikšķim (1723–1788). Un tas viss bija ilgi pirms dzimtbūšanas atcelšanas.

Juris un Enģele saderinājās 1816. gada 17. septembrī, bet viņu pirmā meita piedzima 1818. gada 7. augustā. Ņemot vērā, ka par dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemē oficiāli tika paziņots tikai 1818. gada 30. augustā, no visa teiktā ar milzīgu varbūtību var apgalvot, ka Juris Barons, Enģele Barone (dzimusi Brikšķe) un visi viņu priekšteči nekad nav bijuši dzimtbūšanā un vienmēr ir bijuši personiski brīvi. Tas nozīmē, ka viņi, visticamāk, bija no Rietumeiropas šajās zemēs ienākušo kolonistu pēcteči.

Uz Baronu dzimtas locekļu vācisko izcelsmi norāda arī vārdi, ko viņi saņēma piedzimstot. To vidū ļoti bieži sastopami ne tikai dubultie, bet arī trīskāršie un pat četrkāršie vārdi. Un tā jau ir izteikta vācu tradīcija. Kādas emocijas jums izraisa šādi vārdi: Līna Šarlote Jēkabsone, Biruta Anna Ērglis un Lidija Fanija Ženija Podniece? Tās ir Kr. Barona vedekla un mazmeitas. Savukārt Pauls Arnolds Barons ir mazdēls.

Un ir pilnīgi loģiski pieņemt, ka Jura karjeras izaugsme arī bija saistīta ar viņa izcelsmi. Un lai arī viņš palika neizglītots, tomēr neizglītots vācietis un nesenā pagātnē neizglītots dzimtcilvēks „latviešu lops” (tieši tā gadsimtiem ilgi ienākušie vācieši izturējās pret pakļauto pamatiedzīvotāju pēctečiem) vācu muižnieka acīs nebūt nebija viens un tas pats. Kļūstot par muižas stārastu, Juris nonāca algota pārvaldnieka statusā – savdabīgā lauku vidusšķirā.

Pie „plusiem”, ko sniedza piederība sabiedrībā dominējošajai nācijai mūsu aprakstītajos laikos, piederēja arī iespēja sasniegt augstākus rezultātus izvēlētajā darbības jomā. Un šeit Baronu ģimenes pārstāvjiem atkal viss precīzi sakrīt. Pētnieki vienbalsīgi apgalvo, ka no Jura un Enģeles saknes izauguši veselīgi un dzīvotspējīgi dzinumi. Viņu pēcteču vidū ir nacionālās stomatoloģijas pamatlicējs ārsts Kārlis Barons (1865–1944), pirmais Latvijas luterāņu baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs (1870–1962), skolotāji, literāti, pārtikuši un pat turīgi māju saimnieki.

Bet... Nekādi nevar teikt, ka tikai Barona dzimtas pēcteči uzrādīja tik unikālus rezultātus. Un, ja aplūko citu dzimtu vēsturi, ar kurām Baroni saradojās, tad tur manāma tieši tāda pati tendence: ne bagāti, bet vienmēr personīgi brīvi... vāciskas izcelsmes saknes... liels pēcteču skaits... augsti sasniegumi izvēlētajā darbības jomā... ievērojams sociālais stāvoklis...

Un pie tā visa vēl viena pamanāma kopīga tendence – saradoties ar tādiem pašiem bijušajiem ienācējiem vāciešiem... Paskatieties internetā Adamoviču, Dravnieku, Treijeru, Kronbergu, Plūģu, Freivaldu, Baronu dzimtas kokus... Līdz pat pagājušā gadsimta 40. gadiem viss ir kā pēc koppapīra.

Un, starp citu, pati dzimtas koka esamība jau liecina par stabilitāti un ģimenes klana būvniecības plānošanu. Tas nebūtu iespējams apstākļos, kad pastāv verdziska atkarība no muižnieka-īpašnieka gribas. Savukārt dažu mūsu uzskaitīto dzimtu vēsturi izdodas izsekot pat līdz 18. gadsimta vidum.

Vēl viens arguments par labu mūsu pieņēmumam par Barona dzimtas locekļu izcelsmi ir pret viņiem vērstā attieksme no apkārtējo vāciešu puses, kuri neslēpa savu tautību.

Tā, 1944. gadā, vācu karaspēkam atkāpjoties no Latvijas, uz Vāciju tika evakuēts pirmais, skandalozi amatā ieceltais Latvijas luterāņu baznīcas arhibīskaps, mācītājs Teodors Grīnbergs. Viņš nomira Rietumvācijas pilsētā Eslingenā pie Nekāras 1962. gadā. Publikāciju autori apgalvo, ka viņš ticis izvests gandrīz vai ar varu! Un tajā pašā laikā nodrošināts ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un tiesībām.

Ir zināmi vairāki Kr. Barona attāli radinieki, kurus Padomju vara represēja 1939.–1941. gados. Un pamanāmākā figūra viņu vidū, iespējams, ir Ludvigs Ernests Adamovičs (23.09.1884.–19.08.1943.), kurš ieņēma Latvijas izglītības ministra amatu 1934.–1935. gados. Teologs, luterāņu mācītājs, cēlies no Adamoviču dzimtas, ar kuru Kr. Barons saradojās caur māsu Līzi.

Un tikai viens, iespējams, tiešs Kr. Barona radinieks, kurš Otrā pasaules kara laikā cīnījās pret hitleriešiem. Viņu sauca Voldemārs Barons (1911–1944), viņš bija Rietumkurzemes partizānu vienības komandiera vietnieks un gāja bojā 16. decembrī netālu no Aizputes. Un, pilnīgi iespējams, bija viens no Anša Barona, kurš savulaik dzīvoja Nīgrandē, brāļa pēctečiem. Taču nekādu informāciju, kas apstiprinātu šo pieņēmumu, mēs neesam atraduši.

Mēs jau pieminējām uzvārdus, kurus Kr. Barona māsas ieguva pēc apprecēšanās. Bet jau viņu bērni un mazbērni kļuva par Vītolbergiem, Līpenbergiem, Martinfeldiem, Kronbergiem, Heideniem, Grīnbergiem, Freinbergiem, Blūmbergiem, Grasmaņiem, Šteinbergiem, Rozentāliem, Treimaņiem, Danenbergsoniem...

Protams, var iebilst, ka vāciskie vārdi un uzvārdi dzimtcilvēkiem latviešiem tika doti dzimšanas brīdī muižnieku un mācītāju spiediena ietekmē, kuri centās pārvācot pamatiedzīvotāju pēctečus. Bet, pirmkārt, tas jau liecina par reālo nacionālo politiku, ko īstenoja ienācēji iekarotāji, tiecoties iznīcināt tautas atmiņas paliekas par notikušo vēsturisko notikumu traģismu. Otrkārt, tas vēlreiz demonstrē Eiropas ieceļotāju reālo attieksmi pret aborigēniem. Un, treškārt, tas ne mazākā mērā nepierāda tieši etniski latvisko izcelsmi šo vārdu un uzvārdu nēsātājiem. Galu galā, ja vācieši centās vietējos aborigēnus nosaukt vācu manierē, tad paši sevi viņi jo īpaši sauca vāciski.

Tāpēc par izšķirošo faktoru, nosakot patieso izcelsmi, ir loģiski uzskatīt informāciju par izcelsmes senumu un pētāmās personas nodarbošanās veidu. Lūk, piemēram: Kr. Barona sieva, dzimusi 1838. gadā, bija no dzimtbūšanas atbrīvotu zemnieku meita. Un ko mēs par viņiem zinām? Nekas. Pat no paša Kr. Barona – literāta, žurnālista, pētnieka. Ne par sievastēva un sievasmātes apbedījuma vietu, ne par citiem, iespējams, viņu bērniem un radiniekiem. Ne-kā...

Spriediet paši. Jūs esat laimīgi precējies, stipra ģimene, mīļota sieva, bērni, mazbērni. Cienījamas, gadu desmitiem pārbaudītas uzticības pilnas attiecības... Bet uz vīra mātes kapa tiek uzstādīts no Sanktpēterburgas atvests sniegbalts marmora krusts ar bagātīgu gravējumu. Tajā pašā laikā par sievas vecākiem neviens neko pat nezina. Arī par radiniekiem nē. Un sieva neapvainojas... Kāpēc? Vienkārši nav informācijas, tā nav saglabājusies. Nebija pieņemts saglabāt...

Un izskatās ļoti līdzīgi, ka šāda veida informāciju vēsturei neviens nav saglabājis APZINĀTI. Lai nākotnē būtu vienkāršāk izdevīgā gaismā interpretēt reāli notikušos notikumus. Savukārt vācieši Baltijas teritorijā rīkojās saimnieciski aprēķināti un ar skatu nākotnē...

Un, ja perspektīva solīja neizbēgamu varas un īpašumu pārdali, tad loģiski bija jau laikus paredzēt iespēju kontrolēt šādus procesus. Galu galā visa nacionālās atbrīvošanās kustību vēsture ir balstīta uz to TIESĪBĀM, kuru ir vairāk, kuri ir stiprāki vai kuri šeit bija sākotnēji... Bet sākotnēji bija balti, baltu-slāvi, slāvi, kurši un līvi. Tāpēc sākumā viņus masveidā iznīcināja, bet pēc tam palikušos nosauca par „latviešiem”, pievienojot tiem vēl arī visus tos Rietumeiropas ieceļotājus, kuri ieradās šajās zemēs kopā ar vācu karaspēku.

Bet kopš 19. gadsimta vidus, uz jaunlatviešu kustības viļņa, topošajā politiskajā nācijā iekļāva arī dažāda līmeņa vadītājus. Tiesa, šādas iekļaušanas cena bija obligāta jaunās realitātes pieņemšana: jūs vairs neesat vācieši, jūs tagad esat latvieši...

Kā rādīja vēsture, nebūt ne visi spēja šo realitāti pieņemt, kas arī noveda pie Baltijas vāciešu masveida repatriācijas 1939. gadā un 1941. gada sākumā atpakaļ uz „Vaterland”.

Cita lieta, ka izskatās ļoti līdzīgi, ka palikušie tomēr neaizmirst savas saknes...

VI. Un kāpēc piramīda?

Profesionāls tulkojums

Piramīda – un Latvija... Šķiet, kas gan te varētu būt kopīgs? Piramīda – un Ēģipte, Meksika, Dienvidamerika, Ķīna... Bet Latvija...

Ko mēs zinām par piramīdu īpašībām? Proporcionāli izstrādātā un pareizi orientētā piramīdā rodas enerģijas plūsmas, kas savukārt noved pie ierasto telpas un laika raksturlielumu izmaiņām, veidojot zonas ar anomāli izmainītām materiālu īpašībām un neparasti noritošiem procesiem. Turklāt piramīdu būvētāji mūsu uzskaitītajās pasaules daļās zināja par šīm piramīdu īpašībām un apzināti radīja šos efektus. Bet šeit jautājums jau nonāk ezotērikas līmenī. Bet vai pēc līdzīgiem efektiviem tiecās arī Valpenes piramīdas celtnieki Latvijā, vai arī viņus vadīja kādi citi aprēķini?

Galu galā, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, pilnīgi varēja iztikt ar latviešu mentalitātei pazīstamajām formām. Piemēram: Dundagas pagasta teritorijā atrodas Kolkas rags. Un šī ir viena no ezotēriski bagātākajām Latvijas vietām, ja ne pati ezotēriskākā. Internets ir pilns ar Kolkas raga salīdzinājumiem ar Kolas pussalu un Baltijas jūras – ar Balto jūru. Kopš seniem laikiem šajā teritorijā dzīvoja līvi, bet Baltās jūras reģionā – pomori. Un tāpēc akmens līvu laivas tēls, kas caur Kolkas ragu orientēts uz Baltijas jūru, bet pēc tam caur Kolas pussalu un Balto jūru uz mītisko Hiperboreju, ir vienkārši žanra klasika. Galu galā, kāda bija akmens laivas būvniecības jēga? Dvēseles un Dieva vienotība... atgriešanās pie pirmsākumiem... dzīvības nemirstība...

Vai, piemēram, mistiskie skandināvu akmens labirinti. Ja laukakmeņus, no kuriem uzbūvēta piramīda, izliktu tādā kā spirālē, tad kopējais garums būtu ne mazāks par simts metriem. Un pateicīgi tūristi pilnmēness naktīs labprāt izstaigātu šo labirintu ritmiskā tamburīna pavadījumā... Vai Līgo naktī, skanot tām pašām dainām... Un pa akmeņiem kāpt ir droši... Un, ja vēl uz katra akmens būtu iegravēts dainas teksts...

Piekrītu, mēs situāciju nedaudz pārspīlējam. Bet iedomājieties: caur Sahāras tuksneša centrālo daļu pārvietojas karavāna. Un pēkšņi, virzoties pa tuksnesi, kārtējā kāpā beduīni ieraudzīja koka laivu. Ko viņi padomās, to ieraugot?

Bet etniskajam latvietim akmens piramīda purva malā ir tas pats, kas etniskajam beduīnam – koka laiva smiltīs... Un runa nav tik daudz par izglītības līmeni, cik par veselo saprātu. Šis raksts top 2023. gada pirmajās dienās, un pasaules notikumi skaidri parāda, ka izglītība neglābj no pašiznīcināšanās... Tikai veselais saprāts. No pašu mākslas objekta autoru atmiņām zināms, ka ideja Imantam Ziedonim (1933.03.05.–27.02.2013.) radās 1980. gadā. Bija vajadzīgi pieci gadi, lai sagatavotos. Un vēl piecus gadus tēlnieks Vilnis Titāns (26.07.1944.–06.10.2006.) no apkārtējos laukos meliorācijas darbu laikā izraktajiem laukakmeņiem būvēja piramīdu.

Pēc monumenta autoru ieceres vairākos laukakmeņos ir iegravēti apkārtējo muižu nosaukumi, kas pastāvēja Kr. Barona laikā, bet pagājušā gadsimta notikumu straumē pazuda uz visiem laikiem. Un uz viena no augšējiem akmeņiem ir iegravēts dainas teksts:

Aiz visiem putniņiem.

Dievam gudris padomiņis

Aiz šo visu pasaulīti.

Neiedziļinoties radošās koncepcijas mākslinieciskajā dziļumā, atzīmēsim, ka tā paredz iespēju uzkāpt pa piramīdas akmeņiem līdz pat tās virsotnei. Kā gan citādi varētu izlasīt šo dainu?

Starp citu: piramīdas pamatnes apkārtmērs ir aptuveni 40 metri, diametrs – 12 metri, augstums – aptuveni 10 metri. Pārrēķinot atvestā materiāla apjomu, sanāks ne mazāk kā 300 m³. Tas nozīmē, ka ar 10 tonnu kravas automašīnām būtu nepieciešami vismaz 100 braucieni pa lauku ceļiem, kas nav paredzēti šādām kravām. Tātad, visticamāk, tika izmantoti traktori. Piramīdas būvniecības piecu gadu laikā vairāki no tiem nomainījās, tāpat kā šoferi.

Bet kāds bija šis materiāls? No ārpuses redzami tikai akmeņi. Bet kas ir iekšā? Mēs neesam atraduši nekādus pierādījumus tam, kā piramīda patiesībā ir uzbūvēta no iekšpuses – kas aizpilda tās serdi. Ja, piemēram, akmeņi ir likti tikai ārpusē, bet iekšpuse ir piepildīta ar šķembām vai sasaistīta ar javu... vai arī tur ir vienkārši liets betons... Tad viss izrādās daudz vienkāršāk, īpaši, ja jums ir ekskavators.

Vilnis Titāns strādāja pēc rotācijas principa – reizi gadā uz divām nedēļām, jūlijā, ierodoties būvlaukumā. Septiņus gadus pēc kārtas, ieskaitot sagatavošanās periodu. Jādomā, ka viņš šajā vietā pavadīja dienas un naktis. Tāpat strādāja arī šoferi. Domājams, pat brīvdienās. Un ir loģiski pieņemt, ka tas nebija „par velti”. Galu galā tas ir kolhozs, kur, kā zināms, vasaras diena baro gadu.

Un vēl celtnis: vispirms iekraut, tad izkraut... Un tad ielikt piramīdā... Apmaksāt vairāku kvalificētu šoferu darbu nozīmē visas šīs izmaksas kārtot caur grāmatvedību. Bet vēl taču jāatrod, jāizpēta un jāizvēlas nepieciešamais materiāls... Vajadzīgs mobilais kompresors, metināšanas aparāts, betona maisītājs... vismaz viens meistars un palīgs.

Trīs nedēļu laikā, strādājot pie šī raksta, internetā izdevās atrast tikai vienu fotogrāfiju, kas uzņemta piramīdas būvniecības laikā. Fotoattēls datēts ar 1985. gadu un ilustrē zemākā akmeņu slāņa izvietojumu pamatnē. Taču nav iespējams pateikt, vai, mūrējot piramīdas augstākos līmeņus, tika izmantotas sastatnes. Un, ja tika, kurš tās uzstādīja un izjauca? Vai nu fotogrāfijas nav saglabājušās, vai arī tās netiek rādītas.

Turklāt, ja piramīdas iekšpuse ir piepildīta ar šķembām un cementa javu, bet ārējie akmeņi savstarpēji savienoti ar stiegrojumu, tad forma kļūst monolīta un pilnīgi iespējams iztikt bez sastatnēm. Jā, un bez pamatiem, jo to funkciju pildīs tie 113 m² pamatnes, kas norādīti objekta parametros. Bet tas ir tikai tad, ja neievēro būvnormatīvus, saskaņā ar kuriem pirms darbu uzsākšanas jāsagatavo būvlaukums. Jāsagatavo pamats vai vismaz šķembu un oļu bērums ar smiltīm... Un pirms tam vēl jānovāc un jāizved melnzeme... Tas viss nozīmē naudu, naudu un vēlreiz naudu...

Aplūkojot piramīdas kopskatu, redzams, ka tā ir diezgan proporcionāla. Tas nozīmē, ka akmeņu krāmēšanas procesā no malas tika veikta pastāvīga uzraudzība un korekcija. Tātad bija vismaz vēl viens strādnieks, kurš uzraudzīja akmeņu novietojumu. Akmeņi bija pastāvīgi jāpiemeklē katrai konkrētajai vietai, un pēc tam tie kaut kā bija jānostiprina. Turklāt „kaut kā” tāpēc, ka to varēja izdarīt tikai uz vietas, pielāgojoties katra akmens formai.

Tikai iedomājieties, kā akmeņi tika likti piramīdas vidusdaļā un augšdaļā. Acīmredzot tam nepieciešams stingrs vai, vēl labāk, monolīts iekšējais pildījums, citādi tas viss ir ļoti, ļoti riskanti. Un tagad atbildiet uz vienkāršu jautājumu – kurš darba drošības inspektors būvniecības laikā gribētu par to visu atbildēt? Burtiski „staigāt zem panta”? Galu galā pastāv tādi jēdzieni kā „drošības pasākumi kultūras objektu būvniecības un ekspluatācijas laikā”. Ikvienam, kurš saskāries ar prasībām kaut vai bērnu slidkalniņa uzstādīšanai pilsētas parkā, ir skaidrs priekšstats par problēmu apjomu, ar ko būtu jāsaskaras šī objekta veidotājiem. Bet viņi nesaskārās... Un ir loģiski pieņemt, ka tas nebija tāpēc, ka visas atbildīgās personas pievēra acis, bet gan tāpēc, ka darbu veikšanai tika atrasts saprātīgs un drošs variants. Bet piramīdas kopējā masa, atkārtosimies, ir aptuveni 1000 tonnu. Un tas ir bez pamatiem.

Tālāk: būvniekam ir pienākums nodrošināt, lai objekta teritorija neradītu bīstamību apkārtējiem. Tas nozīmē žogu, brīdinājuma zīmes un apsardzi visa būvniecības procesa laikā. Jābūt arī atbildīgajai personai par jebkuru negadījumu – līdz pat kriminālatbildībai. Mūsu aprakstītajā būvniecības variantā pēc kārtējā darbu posma būvlaukumā palika ļoti līdzena augšējā platforma un monolīti sasaistīti ārsienu akmeņi, kas garantēti izturētu jebkuru slodzi, ja kāds pa tiem mēģinātu uzkāpt augšā. Viss ir loģiski.

Šāda veida kultūras objektam ir jābūt īpašniekam. Tas nozīmē, ka jādokumentē būvmateriālu izcelsme un būvniecībai izlietotie līdzekļi. Šis objekts jāiegrāmato īpašnieka bilancē, un par to jāmaksā valstij nodoklis. Vai arī jānodod objekts valstij, oficiāli atbrīvojot to no nodokļiem. Par finanšu pārskatu pārkāpšanu iestājas kriminālatbildība, un padomju laikos neviens īsti neriskēja strīdēties ar OBHSS (Sociālistiskā īpašuma izlaupīšanas apkarošanas nodaļu). Visi šie jautājumi tika risināti kolhoza līmenī, kuram vienmēr vajadzēja materiālus celtniecībai un remontam, vai arī rajona pārvaldes līmenī. Problēmas sākas vēlāk.

Pirmkārt, piramīda ir atvērta kāpšanai zinātkāriem tūristiem – gan sausā laikā, gan lietū un sniegā. Kritiens uz kailiem akmeņiem no 10 metru augstuma var būt ļoti traumējošs. Ja tas būtu dabas objekts, tad viss skaidrs: pats uzkāpi, pats pārkāpi noteikumus, pats nokriti, pats vainīgs un pats ārstējies. Bet kā šis jautājums tiktu risināts mūsdienās, ja kaut kas notiktu?

Otrkārt, pastāv arī citas prasības un ierobežojumi, par kuru izpildi jāatbild pasūtītājiem, projektētājiem, būvniekiem un apsaimniekotājiem. Pirms šādas būvniecības pasūtītājam – privātpersonai vai organizācijai – obligāti jāsaņem „Plānošanas un arhitektūras uzdevums” uz laiku, ko skaidri nosaka likumdošana. Kurš bija pasūtītājs? Kurš izstrādāja un apstiprināja projektu? Vai šāds projekts vispār reāli eksistē? Un vai tiešām vietējā vara tālajā 1980. gadā nebija noraizējusies par tik neviennozīmīgu jautājumu?

Un tagad hipotētisks jautājums mūsu lasītājiem: vai, jūsuprāt, šeit pastāvēja cieša saikne ar padomju varu, vai arī jātic, ka vietējā vara desmit gadus nezināja, kas notiek kolhoza „Dundaga” teritorijā? Un vai ne par šo gadījumu Imants Ziedonis teica, ka mērķa sasniegšanai nepieciešami divi nosacījumi – griba un providence...

Bet tad iznāk, ka „providences” lomu spēlēja padomju vara, kas atstāja šīs teritorijas... Piekrītiet, ir visai intriģējoši – kāpēc padomju varai šī piramīda bija tik ļoti vajadzīga? Kāpēc ne akmens laiva, tilts vai labirints, kas būtu daudz lētāk un ātrāk? Bet, tā kā naudu netaupīja, tika nolemts būvēt piramīdu. Kāpēc?

Un vēl viens jautājums. Publiskus projektus ierasts pabeigt, pieskaņojot to atklāšanu nozīmīgiem datumiem. 1985. gadā tika atzīmēta Krišjāņa Barona 150. dzimšanas diena. Rīgā, starp citu, bijušajos Lielajos (vācu) kapos līdz šim datumam tika pilnībā rekonstruētas pirmās Atmodas tēvu – Kr. Valdemāra, Kr. Barona un Fr. Brīvzemnieka – atdusas vietas. Taču Valpenē pirmie pieci gadi pagāja sagatavošanās darbos, un pati būvniecība sākās tikai 1985. gadā. It kā viņi kaut ko būtu gaidījuši...

Imants Ziedonis absolvējis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti (1959), pēc tam Maskavā (1964) – M. Gorkija Pasaules literatūras institūta Augstākos literāros kursus. Viņš nevarēja nezināt, ka katram vārdam ir sava nozīme, katram skaitlim – īpašības, katrai formai – saturs un katrai darbībai – mērķis. Tas viss kopā veido zināmu JĒGU, apvienojot dažādu virzienu centienus cēloņsakarību ķēdē...

Vienlaikus, būdams profesionāls dzejnieks, prozaiķis, aktieris un kinorežisors, viņš droši vien zināja un praksē pielietoja mākslinieciskos paņēmienus, kas ļāva efektīvāk paust autora ieceri. Izmantojot skaņu, simbolu, krāsu... Un jo īpaši formu kombinācijas, veidojot vēlamo tēlu un iemiesojot māksliniecisko ideju tēlniecībā. Ko gan citu māca radošajās augstskolās?

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

austrumi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

austrumi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

dienvidi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

dienvidi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

ziemeļi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

ziemeļi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

rietumi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Debespušu zīmes uz piramīdas akmeņiem –

rietumi.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Piramīdas dienvidu puse.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Piramīdas dienvidu puse.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Piramīdas rietumu puse.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Piramīdas rietumu puse.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Piramīdas ziemeļu puse.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Piramīdas ziemeļu puse.

Ja aplūkojam mūs interesējošo jautājumu no šī viedokļa, tad I. Ziedoņa vārdi par šī objekta būvniecību skan ļoti intriģējoši: „Valpenē pie dīķa, kur kādreiz mazais Kr. Barons un citi ganu puikas brauca ar paštaisītiem plostiem, uzcelsim vienpadsmit metrus augstu laukakmeņu piramīdu. Tā ir piemiņa tautasdziesmām un Dundagas pelēkajiem akmeņiem.”

„Mēs uzkrāvām vienpadsmit metru augsto Dundagas laukakmeņu krāvumu Valpenē pie dīķa, kur kādreiz mazais Krišjānis Barons un citi ganu puikas ar paštaisītu plosteli vizinājās. Tā ir piemiņa tautasdziesmai un Dundagas pelēkajam akmenim.” /Imants Ziedonis/

Ja teikto uztveram tēlaini, tad paveiktā darba mērogs kaut kā nesaskan ar izteikto iemūžināmo nozīmi. Un, ja sacīto uztveram burtiski, tad vairs nav šaubu, ka jau sākotnēji un apzināti bija plānota piramīdas celtniecība. Un pat ar konkrēti norādītiem parametriem.

Un, ja jautājat par skaitļa „11” nozīmi numeroloģijā, tad, pamatojoties uz visu teikto, pilnīgi iespējams pieņemt, ka autori radījuši nevis kārtējo parka skulptūru, bet konkrētu artefaktu. Bet tad kādam konkrētam mērķim...

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Akmens piramīda Valpenē. 2023. gada jūnijs. Vienas muižas nosaukums, kas agrāk

atradās netālu no Valpenes.

Un tad, ceturtajā šī materiāla sastādīšanas nedēļā, no interneta bezdibeņa dzīlēm uzpeldēja informācija, uz kuras pamata var pieņemt, ka piramīdas būvniecības vieta izvēlēta ne tikai tāpēc, ka šeit divus bērnības gadus nodzīvoja Kr. Barons, bet arī tāpēc, ka šī vieta ir spēcīgs planētas enerģijas punkts, kas Latvijā ir pielīdzināms Pokaiņiem... Un, ja tādā vietā ieliktu piramīdu...

Bet tad arī jāatceras, ka piramīdas elektromagnētiskie impulsi, salīdzinot ar mūsu ierasto vidi, var tikt pārraidīti izmainītos stāvokļos. Un ļoti iespējams, ne tādā frekvencē, kas ir labvēlīga mūsu veselībai... Un 61 gada vecumā nomira tēlnieks V. Titāns, kurš tieši bija iesaistīts katra akmens ielikšanā šī artefakta sienās... Lai gan, spriežot pēc fotogrāfijām no tā paša interneta, viņš neizskatījās īpaši slims...

To, vai šīs detaļas tika ņemtas vērā, realizējot abu mākslinieku radošo plānu, nav iespējams precīzi pateikt. Bet viņi skaidri saskatīja sava darba jēgu, un varas iestādes, acīmredzot, palīdzēja viņiem šajā jautājumā. Un divi talantīgi, radoši domājoši, nobrieduši vīrieši nebūtu pavadījuši tik daudzus gadus bezjēdzīga darba veikšanā, ripinot no vietas uz vietu vairākas tonnas smagus akmeņus. Un valsts netērētu resursus...

Tieši tāpēc ir interesanti uzzināt atbildi uz jautājumu: kāpēc piramīda?

Ceļa rādītājs uz šosejas Dundaga–Talsi, 2022. gada jūnijs.

Ceļa rādītājs uz šosejas Dundaga–Talsi, 2022. gada jūnijs.

Valpenes akmens piramīda. Vispārējs skats, 2022. gada jūnijs.

Valpenes akmens piramīda. Vispārējs skats, 2022. gada jūnijs.

Valpenes akmens piramīda, 2022. gada jūnijs. Akmens ar uzrakstu piramīdas

pamatnē.

Valpenes akmens piramīda, 2022. gada jūnijs. Akmens ar uzrakstu piramīdas

pamatnē.

Valpenes akmens piramīda, 2022. gada jūnijs. Skats no Valpenes ciema puses.

Valpenes akmens piramīda, 2022. gada jūnijs. Skats no Valpenes ciema puses.

Valpenes akmens piramīda, 2022. gada jūnijs. Informatīvais stends.

Valpenes akmens piramīda, 2022. gada jūnijs. Informatīvais stends.

Kas attiecas uz šodienas Valpeni (Kr. Barona laikā „Valpenes pusmuiža”), tad tā jau ir vairāk etnogrāfiska, nevis dzīvojamā vieta. Nu, ja Dundagā pēc oficiālās statistikas par 2022. gadu iedzīvotāju skaits samazinājies par 58 cilvēkiem, tad līdzīga tendence vērojama visā Dundagas novadā...

Pagājušā gadsimta 30. gados Latvijas valsts mēģināja muzeja iekārtošanai iegādāties māju, kurā divus bērnības gadus pavadīja Kr. Barons un gandrīz 40 gadus viņa māte Eņģele. Bet neveiksmīgi. Un laika posmā no 1974. līdz 1975. gadam māja nodega. Un par šiem notikumiem nav saglabājušies nekādi atgādinājumi. Tagad šeit viss ir saistīts ar piramīdu...

VII. Kubalu skola

Tas ir patiesi interesants stāsts, kas aizsācies 1838. gadā un turpinās – lai cik pārsteidzoši tas nebūtu! – līdz pat šodienai. Tā ir bagāta, dzīva tradīcija, kurā sazinās daudzas vietējo iedzīvotāju paaudzes, kuras vieno kopīgi notikumi, atgadījumi, darbi un līdzās nodzīvotie gadi. Tas ir muzejs, kura galvenā īpatnība nav vis savāktās un saglabātās senās lietas un dokumenti, bet gan dzīvā saziņa starp tiem, kuri kādreiz ir pieskārušies šai kopības un radniecības sajūtai...

Internetā ir daudz informācijas par muzeja darbu un par tiem, kuriem šīs sienas vairs nav svešas kopš brīža, kad viņi pirmo reizi pārkāpa skolas slieksni. Un mēs nekādi nespēsim pastāstīt par Kubalu skolu labāk par tiem, kuri tam velta savu dzīvi...

Tāpēc iesakām mūsu lasītājiem būt aktīviem un, ierakstot attiecīgo adresi, apmeklēt vietni „Kubalu skola” un no sirds apskaust tos, kuru dzīvē ir bijis šāds notikums – MANA SKOLA.

Informācijas internetā ir ļoti daudz, katru gadu muzejskolā notiek vairāki neaizmirstami pasākumi. Taču atkārtosimies: atbraukt un vienkārši paskatīties, kā tas ierasts lielākajā daļā mums zināmo muzeju, Kubalu skolā nav ko. Skolas ēka ir vērtīga nevis ar muzeja klusumu, bet gan ar savu skolēnu un viņu pēcteču mīlestības un draudzības emociju viļņiem. Viņu, kuri dzīvo dažādās Latvijas vietās un ārzemēs, bet neaizmirst par savu kopīgo SĀKUMU. Un tas ir vairāk nekā cieņas vērts...

Savukārt, atbilstoši pieteiktajai tēmai, mūs interesēs tikai dažas skolas vēstures detaļas. Proti:

Pēc pārcelšanās no Īles uz dzīvi Valpenē vienpadsmitgadīgais Krišjānis tika pieteikts mācībām Kubalu tautskolā, kur viņš nomācījās divas ziemas sezonas. Katru mācību dienu viņš kopā ar citiem līdzīga vecuma bērniem kājām mēroja 6 km no Valpenes līdz Kubalu mājām, kur atradās skola, un pēc tam atpakaļ uz mājām. Lauku bērniem tā bija pilnīgi ierasta lieta.

Jāatzīmē, ka šajos gados viņa skolotāji bija neviens cits kā patsErnests Dinsbergs(12.01.1816–1902) un topošais jaunlatvietis, dzejnieks un publicists Fridrihs Mālbergs (05.(01.?).01.1824–09.03.1907). Abi skolotāji bija vietējie iedzīvotāji, un informāciju par viņiem mēs sniedzam atsevišķi. (atsauces uz tēmām)

Kubalu tautskola bija paredzēta tikai vienkāršotam sākumizglītības līmenim, kas lielākajai daļai lauku bērnu bija viņu ģimeņu iespēju robeža. Taču pusaudzis Krišjānis uzrādīja tik labas sekmes mācībās, ka E. Dinsbergs mēģināja pierunāt Krišjāņa māsas Kristīnes vīru, Valpenes muižas pārvaldnieku Kārli Kronbergu, dot Krišjānim iespēju mācīties tālāk. Un, lai gan ģimene dzīvoja trūcīgi, Kārlis Krišjānim palīdzēja un nosūtīja viņu uz apriņķa skolu Vindavā (Ventspilī). Ar to arī Krišjāņa un Kubalu skolas kopīgais stāsts beidzas.

Cita lieta, ka dažādos laikos šajā skolā par skolotājiem strādāja vairāki Kr. Barona radinieki no māsu – Līzes Adamovičas un Marijas Dravnieces – puses. „Dingu” un „Kužnieku” mājas, kur dzīvoja māsu ģimenes, atradās pavisam tuvu skolai, un skolotāju tradīcijas šajās ģimenēs bija ļoti stipras. Pat tik ļoti, ka Kubalu skolas skolotāja Jāņa Adamoviča (1858–1930) dēls, luterāņu mācītājs Ludvigs Ernests Adamovičs (23.09.1884–19.08.1943), 1934.–1935. gadā pat bija izglītības ministrs.

Daži Adamoviču dzimtas pārstāvji pat dzīvoja un dzima pie Kubalu skolas, bet vēlāk arī kļuva par vietējiem skolotājiem. Savukārt Dravnieku ģimenes pārstāvji dzīvoja „Kužnieku” mājās, pavisam netālu no skolas, un arī šeit strādāja daudzus gadus.

Tie, kuri pārzina šādu lauku skolu darba specifiku, atceras, kā vienā lielā telpā divās vai trīs dažādās rindās sēdēja dažāda vecuma klašu skolēni. Mācības viņiem notika vienlaicīgi, tikai pēc dažādām vecuma programmām. Visi viens otru pazina un cits citam palīdzēja.

Un tieši tāpat skolotāji, cits citu nomainot un aizvietojot, vienlaicīgi vadīja stundas dažāda vecuma klasēm pēc dažādām programmām. Viena liela ģimene...

Pašreizējā skolas ēka celta 1843. gadā un šobrīd ir vecākā koka skolas ēka Latvijā, kas būvēta no guļbaļķiem. Atbilstoši plānojumam skolā bija divas lielas klases mācībām un tradicionāla krāsns telpa ēkas vidū, kurā praktiski nepārtraukti tika uzturēta dzīva uguns, sildīts ūdens un gatavots ēdiens. Savukārt pati mācību iestāde līdz tās slēgšanas brīdim bija septiņgadīgā skola.

Skola darbojās līdz pat 1964. gadam. Vēlāk ēka tika izmantota kā saimniecības un dzīvojamā ēka. Proti, vasarās šeit dzīvoja ukraiņi un huculi, kuri bija ieradušies ravēt cukurbietes. Bet atsevišķā telpā tika glabātas no skolas palikušās lietas, kas vēlāk nonāca muzeja īpašumā. Tāpat kā saimniecības ēkas, kas atrodas blakus skolas ēkai un kopā ar to veido vienotu muzeja kompleksu, kas pārdzīvojis divus pasaules karus un septiņas valsts iekārtas maiņas.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Kubalu skola-muzejs, 2023. gada jūnijs.

Ēka ir daudzkārt remontēta un pārbūvēta, tomēr šobrīd tā izskatās visnotaļ autentiski. Pat jumts nav segts ar mūsdienīgiem materiāliem, bet gan ar senatnei raksturīgajām koka skaidām. Kopš 1992. gada gan ēka, gan zeme, pamatojoties uz vēsturisko pēctecību, pieder Dundagas pagastam. Savukārt kopš 1972. gada 13. maija tai ir kopīgs nosaukums „Ernesta Dinsberga Kubalu skola-muzejs”.

Atkārtosim vēlreiz – tas ir dzīvs organisms, nevis putekļaini eksponāti. Lai gan arī tādu šeit ir ap diviem tūkstošiem. Tostarp mēbeles, ko paša rokām darinājis E. Dinsbergs... Taču pirmām kārtām tās ir tradīcijas un Dinsberga skolas gars. Un tie, kuri šīs tradīcijas saglabā. Novēlēsim viņiem veiksmi un panākumus!

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Ceļa rādītājs uz šosejas

Dundaga–Talsi.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Ceļa rādītājs uz šosejas

Dundaga–Talsi.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Autobusa pietura uz šosejas

Dundaga–Talsi.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Autobusa pietura uz šosejas

Dundaga–Talsi.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.

Dundagas novads, Dundagas pagasts, 2022. gada jūnijs. Kubalu skolas-muzeja

komplekss. Mūsdienu skats.